Una excursión a La Chorriosa (Diciembre de 1948)

por el Dr. FEDERICO W. LITHGOW CEARA

Adaptado de “Relatos del Dr. Federico W. Lithgow Ceara. 1979. Boletín de la Sociedad Dominicana de Geografía. Vol. VIII, No. 8“

Transcripción de Fritz José Pichardo Marcano.

Biografía de Lithgow Ceara

¡La Chorriosa!, ¡Las Tres Cucharas!, nombres sonoros de los picos de formas más grotescas y bellas de la tierra, rarezas de la Naturaleza que pueden competir con ventaja a todas las lomas del planeta.

Mi curiosidad tenía motivos para crecer año tras año. Desde el Pico Trujillo había visto sus siluetas recortadas caprichosamente sobre el cielo azul de una fría mañana de diciembre de 1944. Luego leí sus nombres en los viajes de los doctores Juan Bautista Pérez y Miguel Canela Lázaro, primero, y en el relato interesantísimo del Dr. Eckman después, cuando buscó en vano la cima legendaria del Monte Tina. El Primo Salvador Ortega me habló de sus maravillas en su importante viaje para determinar las fuentes del río Nizao en compañía de otros jóvenes alpinistas veganos de cara recordación; un croquis de esa región, con que me obsequiara, me hizo ver la importancia geográfica de ese incomparable rincón del Valle Nuevo. Emiliano, mi práctico insustituible, me habló del camino que conduce a esos picos como de algo de belleza excepcional: la Sabana de la Vuelta, la Sabana de la Cruz y la Sabana Amarilla eran para ella, lo que esos jardines de cuentos orientales en cuyo fondo vive escondida en regio alcázar la princesa encantada.

No necesitaba nuevos acicates la imaginación para hacerme soñar con el escalamiento de este espléndido picacho que limita al Valle Nuevo por el Este. Desde varios meses antes invité al Dr. Santiago Bueno para esta jornada de alpinismo: espíritu abierto de par en par a toda emoción pura, aceptó gustoso la invitación. Desde entonces todo fue premura: las tiendas de campaña, la ropa de lana, las brújulas y altímetros, las cámaras y material fotográfico, mapas, informes de la ruta a seguir, problemas eran que llenaban la mente y producían horas de arrobadora cavilación. Luego vino hasta mí el joven José David Tavárez, el alpinista que hizo la gloriosa jornada de Santiago al Alto de la Bandera y de este pico a Santiago totalmente a pie. Deseaba conocer también esos rincones del Valle Nuevo que en aquella ocasión oteara a la distancia. ¿Cómo no ofrecer toda mi ayuda gustosamente? José compartía mi entusiasmo: día tras día me daba noticias de sus preparativos de viaje y comentábamos las futuras jornadas: aquello era para nuestras ansias lo que el combustible para una hoguera.

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, reza el viejo proverbio: y así, llegó diciembre al fin. Fijamos la fecha del 23 para la salida, hice las compras de comestibles, y todo estuvo listo el lunes 20. Ese día se presentó a la puerta de mi consultorio un hombre, ahí se detuvo sin pronunciar palabra: seguí mis tareas sin levantar la vista, adivinando, más bien que viendo, la inmóvil silueta del mudo visitante. Pasados unos minutos miré hacia la puerta… y allí estaba sonriente el Dr. Canela: hacía unas pocas horas que había regresado de París y me honraba con su primera visita; muchos abrazos, y a quema ropa me preguntó, al tiempo que veía los comestibles embalados:

— ¿A dónde vas este año?

—A La Chorriosa, Miguel, le contesté; partiremos el jueves. Echó hacia dentro todos sus pensamientos dejando sólo afuera su bondadosa sonrisa; al cabo de unos minutos, con su clásica postura mental, echó de nuevo sus pensamientos hacia afuera y me dijo con picardía:

—¿Te atreverías a llevarme. Fricó?

Toda la alegría se me fue a los ojos y a los labios para contestarle:

—Hasta al hombro te llevaría, Miguel, si quisieras acompañarme.

Conociendo bien al Dr. Canela, ya sabía yo que su cara compañía estaba asegurada. Me informó que seguiría inmediatamente para Puerto Plata, que regresaría al día siguiente, y que entonces me daría una contestación segura. Abrió luego su maletín de mano, extrajo un paquete muy bien envuelto y me dijo:

—Fricó, aquí está el regalito que te traje de París; vamos a ver si adivinas.

—Miguel, le dije, no puedo adivinarlo, pero si se trata de algo que no tenga relación con el alpinismo soy capaz de fusilarte.

Abrió el paquete cuidadosamente para admiración de César y mía: un hermoso y brillante altímetro estaba ante nuestros ojos, marca Naudet, afamada entre las mejores de Francia. Un nuevo incentivo para el viaje, pues los datos que más interesan al alpinista son las alturas y las temperaturas. César me guiñó un ojo y yo me deshice en frases de agradecimiento para el generoso amigo.

Al día siguiente regresó de Puerto Plata con la agradable noticia de que también nos acompañarían el Dr. Rafael Vásquez Paredes, su hijito Rafael de 15 años y el Lcdo. Amiro Pérez: ¡compañía para Reyes! Tenía el Dr. Canela interés en pasar varios días en la cima del Alto de la Bandera para precisar su altura con un barómetro de mercurio tipo Fortín que había traído de París expresamente para esa labor. Por un momento vi frustrado mi anhelo de escalar La Chorriosa: si pasaba unos días en el Alto de la Bandera, los mulos perderían su resistencia aniquilados por el frío y no podrían resistir un viaje al soñado monte. Luces amigas vinieron a mi mente y le expresé al distinguido amigo la necesidad de que iniciáramos el viaje separadamente, seguros de juntarnos al final en el Alto de la Bandera. Los programas fueron hechos al instante: al día siguiente, miércoles 22, los compañeros de Puerto Plata saldrían en la madrugada para juntarse con el Dr. Canela en La Vega y llegar el mismo día a las casas del Generalísimo Trujillo en el Valle Nuevo. Mis compañeros y yo, saldríamos el jueves después de comida hacia Constanza. El Dr. Canela contaba con mis comestibles, pero al separarnos quedaba frente al problema de adquirirlos en el breve término de unas horas; para resolvérselo, transporté inmediatamente todas las cajas y paquetes a su camioneta que esperaba a la puerta y rápidamente hice de nuevo las compras: ¡la suerte estaba echada!

Hasta ahora no he nombrado a otro pino nuevo que habría de acompañarnos: mi hijo César, de 14 años, el más joven alpinista dominicano del presente, promesa segura de mañana. Tras algunas dificultades con su madre, conseguimos el permiso; a ella le aterrorizaban las sabanas heladas del Valle Nuevo, los vientos cortantes de La Chorriosa, los fríos que calan los huesos, la cama de pajón sobre el suelo pedregoso y húmedo, las jornadas agotadoras a pie; pensaba en la gripe, en la neumonía… Para César no había conseguido frazadas de lana todavía y faltaban solamente cuatro horas para la partida: decidimos llevar, ante la inesperada tragedia, un saco de lana, obsequio de Don Manolito Tavárez, de los que usó el ejército americano en sus campañas de invierno en la devastada Europa: sólo la necesidad nos obligaba a llevar esta valiosa prenda tan voluminosa. Ya había César escalado el Alto de la Bandera, pero lo había hecho a caballo; ahora probaríamos su resistencia como trepador de montañas.

Jueves 23 de Diciembre de 1948

Amanecimos en traje de campaña aunque la salida estaba fijada para las dos de la tarde; gran nerviosismo sentimos durante las horas que precedieron a la partida para nuestra gran excursión. Creo que todo el trabajo que hice en esa mañana fue superficial y atropellado, con todo el atolondramiento de los quince años: no siempre corren parejas las edades del cuerpo y del espíritu. A la una y media estaba a mi puerta la camioneta que habría de conducirnos hasta Constanza, trasladando a ella presurosamente todo el voluminoso equipo; fuimos César y yo a recoger a los otros compañeros, primero a José David Tavárez y luego al Dr. Bueno. Creí que todo sería rápido y sencillo, toda vez que José me había dicho que su equipo era tan exiguo que podría llevarlo a la espalda en su mochila; pero qué diferencia entre el dicho y el hecho!; iba a acompañarlo su hermano

Juan Antonio, y su equipo ocuparía media camioneta ese día y una carga completa con un peón los días siguientes. Pasamos luego por la casa del Dr. Bueno, quien listo ya, ocupó rápidamente su puesto en la camioneta; su equipo era muy moderado: un saco impermeable a rayas verdes y anaranjadas de buen tamaño y bastante peso, un catre plegadizo en su funda, maletín de mano y cámara fotográfica.

Tomamos la carretera a la 1:50 p.m. sintiendo desde entonces una agradable sedación nerviosa. Pasamos rápidamente por Moca, tomamos la carretera de Jarabacoa sin llegar a La Vega, admiramos con interés los diferentes girones que ofrece a la vista el Valle de La Vega Real; a la distancia y entre nubes adivinamos la silueta querida de Diego de Ocampo; subimos al Puerto, quedaron a nuestro frente las moles del Mogote, del Jíbaro, del Barrero y de la Sal, llegando luego a Jarabacoa. Fuimos al restaurant a tomar unos refrescos y allí encontramos al querido amigo Angel Russo; ya habían salido hacia Manabao sus compañeros, dando comienzo a su magnífica hazaña de ir al lago Enriquillo cruzando las cimas del Pico Trujillo y La Pelona; su entusiasmo era grande y su fe en la empresa tenía el temple del mejor acero toledano. Días después, la prensa nacional se hizo eco del éxito de tan admirable viaje de alpinismo. Rápidamente salimos hacia Constanza; jamás cansarán los bellos paisajes que se gozan en la travesía: el corte de Nigua, el faldeo del Barrero, el Mogote visto desde Paso Bajito, el alto de Rancho Quemado, Tireo, los picos del Valle Nuevo a la distancia y el Valle de Constanza desde Portezuelo, son maravillosas estampas que adornan los más bellos rincones de nuestra tierra.

Ya en Constanza al atardecer, nos pusimos al habla con Emiliano Santos Delgado, nuestro práctico clásico, quien nos esperaba en el hotel. Listos estaban ya los dos peones que con él harían un total de tres, y conseguimos también tres cabalgaduras de silla y tres de carga.

Saludamos esa tarde a viejos amigos, y uno de ellos me preguntó si iba para el Valle Nuevo otra vez; al contestarle afirmativamente, me dijo que no podía comprender la frecuencia de mis viajes a esa región. Por vicio, para no entrar en largas explicaciones, fue mi contestación. En nuestros adentros existían muchos motivos que nos movían en esta ocasión; quería resolver, y de una vez para siempre, algunas incógnitas. ¿Qué eran los Mogoticos, Los Morritos, Las Dos Focas, Las Tres Cucharas? Quería determinar a qué correspondían dos eminencias que presenta la cadena de picos que limitan el Valle Nuevo por el Norte, que nadie me había podido precisar. Quería, por último, tomar con precisión el rumbo de la línea que une las cimas de La Chorriosa y del Monte Tina: si este rumbo era este-oeste, no cabría duda de que La Chorriosa corresponde a los Montes Banilejos, toda vez que la Geografía de la Isla de Santo Domingo por el Lcdo. C. Armando Rodríguez dice en su página 343, que el Monte Tina está entre los montes Banilejos al este y el Nalga de Maco al oeste (se refiere al Culo de Maco, pues el Nalga de Maco queda muy lejos hacia el oeste, al S.O. de Sabaneta, o Santiago Rodríguez). La curiosidad nunca se sacia: cada vez que hacemos una excursión encontramos nuevas incógnitas, incubadoras de nuevos viajes. ¿Ejemplo?, ahí está el Dr. Canela; comenzó sus visitas al Valle Nuevo en el 1912, pasando allí temporadas largas de hasta tres meses; desde entonces sus estadas en esa región han menudeado, y sin embargo, bastó que trajera un barómetro Fortín de alta precisión en su último viaje a Francia para que corriera a pasar diez días en el Alto de la Bandera precisando su altura, discutiéndole unos metros más o unos metros menos al error. Acaba de comunicarme que hará próximamente un viaje al Tetero de Mejía y al río Las Cuevas tomándose todo el tiempo que requieran sus observaciones: y piénsese que el Dr. Canela hizo la mensura de esa región, confeccionando un mapa que goza de toda la precisión que suele dar a sus trabajos. Se explica así, que un novel en el alpinismo como yo, falto de tiempo para repetir y prolongar sus viajes, tenga una eterna curiosidad por el conocimiento de nuestras montañas que no podrá saciar en los cortos años que le restan de agilidad y de vigor.

Viernes 24 de Diciembre de 1948

Nos levantamos a las seis de la mañana, después de una noche con mínima de 5-1/2 grados centígrados. El amanecer fue frío, pero deseábamos salir temprano para llegar ese día lo más lejos que pudiéramos, mucho más allá de las casas del Generalísimo Trujillo. A las ocho apareció Emiliano; trajo algunos mulos, otros vendrían más tarde, pero nos avisó acerca de un primer tropiezo: uno de los mulos comprometidos había sido negado a última hora; salió entonces a buscar otro con que sustituirlo. A las diez vino a decirnos que no lo había podido conseguir, pero que tenía esperanzas de encontrarlo al otro lado del río, y para allá salió. Se nos ocurrió contar las cabalgaduras y vimos que habían seis cabales, que reposaban a nuestro lado desde muy temprano. Enviamos a buscar a Emiliano y a las once lo encontraron: Caramba, dijo, se me metió en la cabeza que eran siete, sabiendo bien que sólo se necesitaban seis. ¡Inocente confesión! Salimos al fin, que no hay suicidio que dure todo un día, como nos dijera Genaro en otra ocasión lamentable, en un lluvioso anochecer de la desolada Sierra Atravesada. El deseo de llegar temprano al Valle Nuevo nos hizo espolear las monturas y admirar muy superficialmente las bellezas del camino: flores de brillantes colores en el Montazo, panoramas del Valle de Constanza y de Tireo, Chingúela, Alto de los Cayetanos, Loma Redonda, La Rusilla, Pico Trujillo, La Pelona, hermosos pinares.

Llegamos a las casas del Generalísimo muy entrada la tarde, siendo necesario quedarnos allí. Todo había cambiado después de nuestro último viaje; el chalet que vi en construcción en otras ocasiones estaba ya terminado, pintado de llamativos colores; las viejas casitas medio derruidas habían sido eliminadas; ha sido instalada una estación de radio en una buena casa, y habita en ella un grupo de amables y serviciales empleados. El progreso penetra, como generosa mancha, en todos los rincones de la República, y aquí, nada menos que con planta eléctrica y acueducto.

¡Era Noche Buena! Me tocaba pasar allí esa fecha como en 1945. Di a Emiliano los alimentos para la cena; haríamos un locrio de longaniza, amén de chocolate, jengibre, queso, cazabe, mantequilla, galletas de soda: toda una manada de Príncipes en el Valle Nuevo!

Me fui al arroyo y encontré el agua a 9 grados centígrados: iría como el agua de una nevera.

Tomé la altura con el Naudet y me dio la primera alegría; indicó 2230 metros. La altura correcta está entre 2225 y 2240 metros; marcaba, pues, con rara exactitud.

Colgó el Dr. Bueno (temperaturista sin competencia) su termómetro en un pinito cercano a la casa, y obtuvimos las siguientes marcas:

a las 6:30 p.m.: 3.5 grados centígrados,

a las 7:30 p.m.: 3 grados centígrados,

a las 8:00 p.m.: 2 grados centígrados.

El frío nos hacía una advertencia desde temprano. Hicimos las camas, echamos afuera toda prenda de lana, puse una jofaina llena de agua en el patio seguro de que se congelaría, cenamos, y estuvimos listos para irnos a las camas a las ocho en punto: lo del punto era debido a que la luz eléctrica cesa a esa hora, cuando deja de funcionar la estación de radio. Sin embargo, esas dos horas de luz fueron suficientes para vivir agradables momentos; oímos radio por el receptor de la estación deleitándonos con la voz del Yuna y otras estaciones extranjeras; sostuvimos amena charla con los empleados, informándonos de lo crudo del presente invierno, y pudimos admirar con tristeza la dura vida de aquellos hombres en tan solitario lugar: sólo el telegrafista tiene la compañía de su joven esposa. El deber, compañero tirano de los hombres, fija allí a esos leales servidores de nuestro Gobierno. Nos sirvió también la velada para reconocer que los médicos son aves de mal agüero. Todo era allí contentura con motivo de la Noche Buena: música, chistes, cuentos, risas, salud. Se supo al fin que había dos médicos en la reunión, y como por arte de magia apareció la enfermedad y sus miserias. Hubimos de examinar a uno de los empleados que padecía de colecistitis calculosa con una serie subintrante de cólicos hepáticos, indicándole continuar el tratamiento indicado por el compañero Dr. Céspedes de Constanza, y tratar de visitar Ciudad Trujillo para una serie de radiografías de la vesícula biliar. Otro de ellos nos confió sus quebrantos: un viejo paludismo dejaba como secuela, anemia y esplenomegalia, obsequiándole con algunos medicamentos de los que llevábamos en nuestro bien repleto botiquín de campaña. Afortunadamente, ahí terminaron los reconocimientos médicos, y eso, por la bondad de nuestros hospederos; por la bondad, repito, pues otros estaban quebrantados también; oímos durante toda la noche a uno de ellos que tosía sin cesar, y fuimos tiritantes testigos de la lucha de sus valientes bronquios contra una terca secreción que quería asfixiarlos.

Sábado 25 de Diciembre de 1948

Nos levantamos a las cinco de la mañana, pues el programa del día era largo. El Dr. Bueno se fue derecho a la jofaina que habíamos dejado con agua la noche anterior en el patio:

—Nada de hielo, nos gritó, y casi inmediatamente: temperatura en 0 grado.

Terminé de calzarme los zapatos y salí disparado hacia el patio, pues me hacía cosquillas la noticia de que no se había congelado el agua a pesar del frío sentido en la madrugada; fijé los ojos en el agua al claror de la madrugada y nada vi; introduje entonces las manos… y allí estaban los pedazos de hielo flotando en el agua; los saqué, hice una pila sobre una gran piedra y di la noticia en alta voz: todos vinieron a regocijarse, pues era nuestro primer amanecer en el Valle Nuevo y ya habíamos recogido hielo, ese hielo por tantos meses soñado. Con esos primeros rayos de luz matinal tomé varias fotografías que reposan en Santiago. La escarcha cubría con un manto blanco la sabana que está frente a las casas, produciendo una vista difícil de imaginar en nuestro país; vistas así las vemos en las fotografías que nos vienen de Suiza, de Rusia y de otros países fríos. De ahí en adelante, la escarcha nos saludaría todas las mañanas desde el lecho de las sabanas cenagosas, diciéndonos adiós cuando el sol la reconvenía a latigazos con sus tibios rayos.

Han soltado en el Valle Nuevo un par de venados; vimos al amanecer a la hembra, muy mansa, que se deja acariciar; el macho viene cerca del medio día, por lo que no pudimos verlo: de sus bellas astas ha perdido una, nos informaron.

Di a Emiliano los materiales para el desayuno, le ordené que hiciera las cargas lo más temprano posible, y salimos para escalar el bello cerro que queda al oeste de las casas. Tres cuartos de hora después estábamos en su cima. Todo el horizonte estaba claro, salpicado de algunas nubes, listo a satisfacer nuestra curiosidad. Miramos hacia el este, y vimos con claridad el pico del Valle Nuevo o de la Sabana Alta; tras él, la cima plana e inconfundible del Alto de la Bandera. Entre el pico de la Sabana Alta y el cerro en que estábamos, ningún pico asomaba que pudiera tenerse en consideración; en cambio, hacia el oeste y muy cerca de nosotros, dos eminencias eran notables: la más cercana, que aparentaba una igual altura al del cerro en que estábamos, y otra, más hacia el oeste, que mostraba claramente una mayor altura y un gran diámetro en su base. Más hacia el oeste, existe otra de menor altura. En este pequeño macizo hay, pues, tres o cuatro eminencias; vistas desde Portezuelo, se ven sus siluetas semicirculares que se tocan por las bases, en tanto, que vistas desde el pueblo de Constanza se cubren unas a otras, apareciendo como un solo pico, robusto y prominente. Quedaba ya definitivamente aclarada la localización de este pico: queda cerca de las casas del Generalísimo, pero un poco más al oeste. Falta ahora medir su altura; ya tengo planeada una corta excursión con el Dr. Bueno que será dedicada exclusivamente a esa labor. Ya el Dr. Bueno, con su ojo de lince, en un viaje que hizo anteriormente, había llegado a localizar ese monte; me lo había anunciado oportunamente, y después que lo vi con mis propios ojos, la seguridad echó raíces en mi espíritu.

Caminamos todo el firme del cerro y gozamos los lejanos accidentes orográficos; vimos la silueta inconfundible de Juncalito con su eminencia del Cacique, el Mogote, La Rusilla, Pico Trujillo, La Pelona, el Mortero, la Sierra Atravesada en toda su extensión desde su nacimiento en La Rusilla hasta su terminación cerca de Manabao, la Loma del Tetero, el Valle de Túbano, el Peinado, y el Monte Tina al sur de donde estábamos. Tomamos fotografías y descendimos. Los peones hacían las cargas ya, desayunamos y partimos inmediatamente, después de dar las gracias a nuestros hospederos muy sinceramente.

Eran las 11:10 a.m. cuando dejábamos el vallecito en donde están ubicadas las casas del Generalísimo Trujillo. Tomamos el camino del Maniel o San José de Ocoa, el mismo que conduce al Monte Tina, y después de una hora lo abandonamos para tomar rumbo al este en dirección a La Chorriosa, nuestro objetivo fundamental en esta excursión.

El camino ofrecía las maravillosas sabanas y los pinares que ya conocíamos en otros pedazos del Valle Nuevo; todos se parecen: sólo muestran ligeras diferencias en su extensión, en la altura y colorido del pajón, en los pinares que las separan, como si buscaran diversos atavíos con qué rivalizar en encantos y belleza. Por dos veces, nuestro guía el sin par Emiliano, perdió el rumbo; subió a cerros cercanos, se orientó rápidamente, y nada hubo que lamentar. Llegamos a la Sabana de la Vuelta, la más bella del Valle Nuevo al decir de los monteros; no se equivocan, y ya el Dr. Canela me lo había dicho también. Describir esta sabana es fácil, hacer resaltar su maravillosa y sobria belleza es imposible. Tiene más de un kilómetro de largo probablemente, con una dirección general de norte a sur, luciendo en su fondo norte, como un marco que pasma de admiración, la pelada, imponente y caprichosa silueta del Pico de Pajón Prieto. Este pico, que después vi más de cerca, es un gigantesco monolito de forma prismática; en esa piedra viva no pueden prender las plantas y es probablemente inaccesible; una próxima excursión me permitirá dar detalles de este pico singular. La Sabana de la Vuelta, como las otras del Valle Nuevo, está rodeada de pinares, con su nivel general hacia el norte, muriendo en esa dirección a orillas del río Nizao, no sin antes deformarse, sembrada de riscos, zanjas y piedras gigantescas. Desde esos riscos se divisa en una gran extensión el Nizao, de color verdoso, formando allí una enorme charca de varios cientos de metros de largo y con buena profundidad. Si probamos las aguas de este río, habremos saboreado una de las más frías y agradables de nuestra isla; el color verdoso que tanto nos llama la atención no es otra cosa que el reflejo producido por las piedras y pizarras de su fondo. El extremo sur de la sabana es seco, en tanto que el resto es húmedo y en gran parte cenagoso; en esta parte alta hay un rancho muy bien construido con varas de pino y pajón, y una porción de terreno cuadrada cercada con alambre de púas. No hay palabras para describir la sorpresa que experimenta el viajero cuando asoma a la sabana y divisa a la distancia este rancho: en aquella soledad, tan lejos de toda manifestación de vida, ¿quién puede sospechar la existencia de aquella construcción? Nos explicó Emiliano que ese rancho ha sido construido por ganaderos que tienen sus reses sueltas en el sitio del Valle Nuevo, quienes, de tiempo en tiempo, vienen a marcarlas y a revisarlas, encerrándolas en el corral. Nos cuenta que existió en el mismo lugar otro rancho mucho mejor construido que se incendió. Al sur del rancho el terreno desciende con alguna violencia, para llevarnos, caminados unos doscientos metros quizás, a un arroyito de frías y sabrosísimas aguas, afluente del río Las Cuevas; decimos con ello que en la Sabana de la Vuelta hay una divisoria de aguas; una parte de la lluvia que sobre ella cae, va suavemente hacia el Nizao; otra pequeña parte corre presurosa sobre el fuerte desnivel hacia la cuenca del río Las Cuevas.

Seguimos camino, siempre ascendiendo ligeramente; admirábamos con frecuencia entre los pinos diversos picos que nos interesaban muchísimo: Pajón Prieto ya citado, Los Mogoticos y Las Tres Cucharas. Ya en ese día comenzamos a conocer algunas de las cosas que nos llevaron a esta excursión. Los Mogoticos eran los mismos Morritos, y consisten en una serie de monolitos de relativa baja altura. Las Tres Cucharas es otra cosa: monolitos también, pero de gigantesca talla; sabíamos ya, pues, que Mogoticos y Morritos eran una misma cosa y que Las Tres Cucharas eran otra. Nos faltaba determinar ahora si Las Dos Focas que se ven desde la cima del Alto de la Bandera eran Los Mogoticos (Morritos) o si eran Las Tres Cucharas: Emiliano afirmaba lo último, pero ya el Dr. Canela me ha enseñado a creer solamente aquello que ven mis ojos.

A eso de las cuatro de la larde llegamos al borde vertical de una loma, al final de la cual se divisaba una hondonada y una porción de sabanas alineadas: nos advirtió Emiliano que aquél sería nuestro destino en ese día. Caminamos por el sendero que bordea el precipicio, comenzamos a descender violentamente y a las cuatro y media llegábamos a la hondonada: estábamos en los Vallecitos, preciosas sabanas surcadas por un arroyo encantador de voluminoso caudal: el arroyo de los Vallecitos. Escogimos una de estas sabanas, y junto al arroyo decidimos levantar el campamento, en lugar seco, siendo el resto muy húmedo, frío y cenagoso.

Los Vallecitos están limitados siempre por dos lomas cercanas, siendo en realidad el cañón de un río; ese río hará quizás treinta mil años que ocupaba todo el cañón, lamiendo con sus orillas las montañas que lo aprisionaban; agolado hoy, es sólo un manso arroyito, ocupando el pajón el lecho seco del viejo coloso.

Montamos las tiendas de campaña, se hizo fuego y se pusieron las pailas. Di a Emiliano cuatro libras de arroz, media libra por persona; carne de puerco y longaniza que habíamos frito en Santiago para aumentar su conservación; papas, mantequilla, queso, cazabe, galletas de soda. Era nuestra primera comida cocinada en pleno monte y queríamos celebrarlo con una buena cena; el frío, el ejercicio, la falta de alimentación desde la mañana, el agua bebida en el camino que era verdadero aperitivo, eran motivos para sentir un hambre salvaje.

Leí el altímetro: marcaba una altura de 2115 metros. Me sentía contento: para probar mi tobillo derecho, afecto de una artritis crónica desde hacía dos años, había hecho casi toda la jornada a pie; cinco o seis horas de caminata a paso largo apenas lo habían resentido, lo que me daba la seguridad de poder abordar el macizo de La Chorriosa al día siguiente. Me fui al arroyo, introduje el termómetro en el agua y vi que estaba a 11 grados centígrados. Saqué un oloroso jaboncito y me di un baño general. Ya conocía, por otro baño en el arroyo que está junto a las casas del Generalísimo, la sensación que produce el agua a esta temperatura: al caer sobre la cabeza nos parece haber recibido un golpe, manos y pies se ponen dolorosos, la piel se enrojece y amorata en diversas partes, y una reacción de calor se desata en nuestro interior como un grito triunfal de la vida. Las aguas eran cristalinas y sabrosas como todas las de esas regiones, y se deslizaban sin murmullos como temerosas de perder su salvaje anonimidad.

Soplaba una brisa fría y cortante que presagiaba una mala noche. La parte cenagosa tenía mucha hierba, dulce y menuda, que comían golosos los caballos y mulos. César había hecho el viaje en una yegua alazana propiedad de Emiliano, que llevaba a su lado una cría de pocos meses: era una potranquita; comía hierba de la más nueva y luego corría a chupar la dilatada ubre, siempre tiritando: reflejo fiel de la vida dura del montero. Propiedad de Emiliano, le espera en la vida mucho trabajo, lomas empinadas, frío y privaciones; nacida en el llano, hubiera gozado quizás de caballerizas abrigadas y de sabrosa avena. De todos modos, la vida tiene siempre sus alegres recompensas, y así, tendrá de todos modos la esperanza de una vida plena: crecerá, amará, tendrá sus idilios ardientes junto a las playas frías de Río Grande, y dará potros y potrancas a Emiliano: que el amor es un árbol que arraiga en la esperanza y cuaja sus copas de frutos opulentos.

Mientras estos pensamientos me absorbían, la noche se nos vino encima, con su frío y con un cielo limpio y estrellado. No había luna, todo estaba oscuro, pero mientras temblábamos, mirábamos las constelaciones brillar con fulgor sin par. Gozaba silencioso, desde las fibras más superficiales de mi cuerpo hasta el hondón profundo del espíritu.

Emiliano anunció la cena: el arroz, gracias a la sabiduría del Dr. Bueno, estaba blando y graneado; las papas fueron hechas puré con mantequilla: ¡tragedia!, José Tavárez no come alimento a que se haya agregado este derivado de la leche. Tocó a cada uno verdadera montaña de arroz, un pedazo de longaniza, queso, galletas de soda, cazabe, chocolate… y un jarro de agua, mejor que la que toma el Rey de Inglaterra o el camarada Stalin. ¿No se reparte la felicidad a partes iguales entre todas las criaturas?: estábamos dando la prueba irrefutable en los Vallecitos, para consuelo que la potranquita de Emiliano, a las 7:30 en punto de la noche, marcando el termómetro 3 grados centígrados sobre cero.

Pusimos un plato lleno de agua en la sabana para ver si se congelaba.

¿Qué más podíamos hacer? Nos fuimos a las camas para calzar las prendas de lana y a cubrirnos con nuestras espesas frazadas: en esta excursión nos burlaríamos del frío por primera vez. En mi tienda dormiríamos César y yo en sendos catres plegadizos, con los hermanos Tavárez en el suelo sobre un espeso impermeable; llevaban ellos la mejor parte, pues la tierra calienta mucho. Nuestra tienda tenía en esta ocasión una útil novedad: una linterna de petróleo, la que permanecería encendida toda la noche; ésto es importantísimo, pues cuando nos abrigamos con tres o cuatro frazadas despertamos frecuentemente con ellas muy desorganizadas: ordenarlas a lo obscuro es un desesperante jeroglífico. Por otro lado, las noches se pasan consultando el reloj: con la linterna la cosa es cómoda, pues colgamos el reloj cerca de nuestra cabecera y tenemos así su esfera a la vista. En la otra tienda, más pequeña, dormiría el Dr. Bueno en su catre plegadizo y los peones en el suelo, reburujados en sacos de henequén, esterillas, sudadores, aparejos: tal, como un rico Sultán con sus esclavos a los pies. La cama del Dr. Bueno gozaba de la misma pulcritud que gasta el querido compañero en todos sus actos: dos frazadas dobladas a modo de colchón, almohada enfundada, impecable sábana tendida sin el menor doblez, iluminado todo por una linterna eléctrica que usa dos baterías grandes de teléfono: ya quisiera un tálamo así la potranquita de Emiliano para la noche de sus primeras bodas. Para el Dr. Bueno, la cama es una compañera digna del mayor respeto, aunque sea dama de madera con ropaje de lonilla: por eso se afeita todos los días, no importa la mañana fría, la escasez del agua ni el asombro de los monteros ante ocupación tan rara.

La caminata del día, el fresco baño y la copiosa cena me produjeron sueño; al través de la lona de la tienda comencé a oír los cuentos que se hacían en la tertulia del Dr. Bueno. Inició Juan Antonio Tavárez la serie inagotable de sus interesantes cuentos y chistes: pero de qué calibre!, eran hechos a la medida para ruborizar al más viejo de los monteros. Para sorpresa mía, por cada dos o tres cuentos o chistes picantes de Tavarito, el Dr. Bueno salía a la lid con uno de no menor sazón: las risas y comentarios asustaban a la virgen sabana. Siguió Emiliano con una serie de cuentos de… Juan Zonzo y Pedro Bobo: aquellos viejos relatos y el eco de la risa se fueron haciendo débiles hasta quedarme profundamente dormido. Esa noche y todas las siguientes tuve sueños normales que recordaba al despertar; llevo cuenta de esto en mis excursiones porque durante la que hice al Pico Trujillo que duró unos ocho días, sólo tuve un corto sueño una noche, voluptuoso, arrancado de lo más profundo de mi subconsciente. No he llegado a saber si el consciente careció de la saludable descarga de los sueños durante ese lapso o si la falta de oxígeno que se sufre en la altura antes de acostumbrarse el cerebro, me produjo un grave fallo de la memoria. Los trepadores del Everest, entre ellos el inmortal Mallory, sufrieron siempre notables faltas de la memoria, hijas quizás de un retardo de las funciones mentales por la falta de oxígeno.

Domingo 26 de Diciembre de 1948

Nos levantamos a las seis, con fuerte frío. Toda la sabana estaba cubierta de espesa escarcha. Las hojas pequeñas y los pétalos de las florecillas que abundaban en la sabana estaban cubiertos con una gruesa capa de hielo: al quebrarse sonaban como si hubieran sido de vidrio. El termómetro atestiguaba una temperatura de 1-1/2 grados centígrados bajo cero. El agua del plato dejado la noche anterior en la sabana estaba congelada; se había formado una gran torta de hielo con la forma del plato y de casi una pulgada de grueso; hicimos fotografías de ella sostenida por César y los hermanos Tavárez, brillando al sol. Es indescriptible la alegría de todos, inclusive la de los monteros, cuando se recoge hielo: surge a la superficie esa gran dosis de niñez que todos llevamos en el alma. Tomé la temperatura del agua en el arroyo: estaba a 6 grados centígrados sobre cero.

Desayunamos rápidamente y a las 8:40 de la mañana partimos hacia La Chorriosa. Todos estábamos rebosantes de contento ante la ansiada empresa. Teníamos, y eso nos preocupaba, una incógnita por delante: ¿soportaría César esa dura jornada a pie? Como ya es un hombrecito valeroso y juicioso, convino con nosotros en que si se cansaba lo dejaríamos atado a un pino fuerte con una cadena y un candado que usaba el Dr. Bueno para asegurar el saco que contenía sus efectos; la cadena y el candado eran necesarios, porque el terror es capaz de hacernos huir sin rumbo y perdernos en tamaña soledad; ese pánico puede apoderarse del más viejo montero, nacido de la honda impresión que produce siempre la Naturaleza con la majestad de sus obras grandiosas.

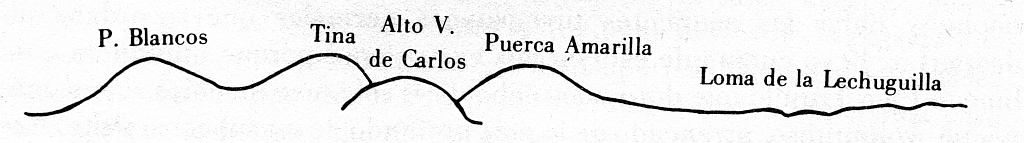

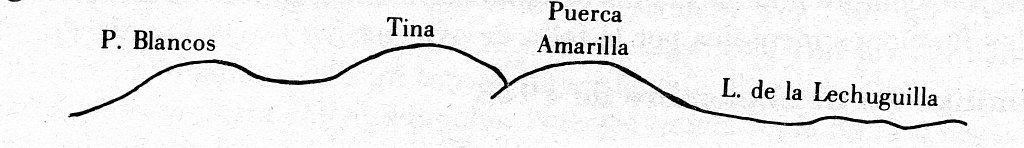

Avanzamos a paso largo por los diversos vallecitos en que serpentea el arroyo de ese mismo nombre hasta dejarlos atrás y comenzar a subir los primeros gajos. Cuando estábamos a 2170 metros de altura comenzamos a ver el Monte Tina y su gemelo, los Pajones Blancos. Desde este punto, la silueta de esos picos es muy interesante: a la izquierda del Tina el ya mencionado pico de los Pajones Blancos; a la derecha del mismo Tina, otro pico de menor altura, que se llama Alto de los Vallecitos de Carlos, según nos informó Emiliano; a la derecha de éste, el prominente pico de la Puerca Amarilla. (Véase diagrama No. 1).

Vistas estas eminencias desde otros ángulos, desde el pico de la Sabana Alta o desde el Alto de la Bandera por ejemplo, sólo se ven tres semiesferas: en el centro, el Monte Tina que es el más alto, con los Pajones Blancos a su izquierda y la Puerca Amarilla a su derecha. (Véase diagrama No. 2).

Minutos después llegamos a un rancho muy bien construido, de baja altura y reducida puerta, todo cubierto de pajón: parecía más bien una gruta; su suelo, todo cubierto de espesa capa de pajón, debe ser una agradable cama: fue construido por los agrimensores que trabajaron en ese lugar hace algún tiempo. Oímos el ruidoso correr de un arroyo: supimos por Emiliano que se llama Arroyo Malo; lo de malo no es por sus aguas, que son muy sabrosas, sino por lo difícil que es bajar hasta él: nace al oeste del macizo de La Chorriosa. A casi cien kilómetros al oeste, en la falda de la Loma del Oro, se le aplica por el mismo motivo a uno de los arroyos Antón Sape el sobrenombre de Malo: ¡cómo funciona de igual la afectividad de los hombres en todas las regiones y en todas las latitudes!

De ahí en adelante el camino comienza a empinarse, disminuyó el ritmo de la marcha y el corazón amenazaba desbocarse. César me dijo:

—Papá, cuando lleguemos a Santiago me vas a examinar, porque yo creo que tengo el corazón enfermo.

En su inocencia, ignoraba el esfuerzo a que se somete ese maravilloso músculo al echar hacia arriba en esas pendientes de inclinación desmesurada. Puse en práctica la vieja técnica de pasos cortos y muy lentos: al mudar un pie se hace una inspiración profunda y al mudar el otro una expiración profunda también; así se logra ascender sin sofocarnos demasiado.

Durante las ascensiones difíciles concentro toda mi atención en el ritmo de la respiración y de los pies; de esta manera los pensamientos huyen y no me importunan ideas que podrían socavar la voluntad. Así, llega un momento en que tengo la sensación de la vieja dualidad de cuerpo y espíritu: la mente, lúcida, llena a cabalidad su tarea de sincronizar la respiración y el paso, en tanto que el cuerpo, carente de voz, es simple esclavo sin medios de protesta: desaparecen sus sensaciones de cansancio, dolor, hambre, sed. De esta manera pude soportar la tremenda ascensión de la Loma de La Cotorra primero, y del Pico Trujillo después, sin agua, por habérsela bebido los peones; así puedo dejar de sentir también los dolores de viejas artritis durante esas duras jornadas de alpinismo. En el curso de esta recia ascensión tuve la rara sensación que experimenté en el faldeo de La Rusilla: el cerebro quedaba como vacío de pensamientos, dada la atención concentrada en algo de importancia vital como la respiración. En esos precisos instantes una idea parásita se presentaba a la memoria con la regularidad de un péndulo:

“Los deportes fuertes como el alpinismo deben abandonarse a los 40 años”.

Esta frase la leí hace algún tiempo en un libro de gimnasia, y la sentía en la mente ahora con la misma violencia dolorosa y con el mismo ritmo de los latidos de la sien; venía probablemente, como una angustiosa llamada, de algún misterioso rincón del subconsciente, pues sólo faltaban unos días para cumplir mis 47 años, y conscientemente nunca había pensado que la edad del alpinismo ha pasado ya para mí.

Mientras tenían lugar estas tempestades en el alma, ganábamos altura sin cesar, lentamente, pero con firmeza. Volví a la realidad cuando llegamos a una ladera clara, toda cubierta de pajón y fácil de caminar; desde ahí teníamos una magnífica vista, hacia el sur sureste, el pueblo del Maniel o San José de Ocoa con sus techos brillantes, y más allá el mar en toda su enorme extensión. Nos detuvimos un rato, pero el Dr. Bueno echó raíces, clavó su trípode en la tierra pedregosa y comenzó a tomar fotografías en colores. César, Emiliano y yo continuamos. Después de caminar un poco divisé el bello y cultivado valle de Rancho Arriba, con una brillante cicatriz: el curso del río Nizao. Estábamos ya en la cima del macizo de La Chorriosa, cima que no es otra cosa que una estrecha arista, un verdadero caballete de larga extensión, sembrado de piedras gigantescas que ocupan toda la arista y en parte la desbordan; así, vamos caminando junto a esas piedras gigantes, disputando unas pulgadas del caballete para movernos, exponiendo la vida en cada paso; cuando una de esas piedras es de mayor base que la anchura del firme, tenemos que descender unos metros por la ladera del macizo para trepar luego verticalmente hasta volver a alcanzar el firme del caballete, sujetándonos a las raíces de los pinos y a cualquier saliente de una piedra amiga; por primera vez, y valga como sincera la confesión, he sentido miedo al escalar nuestras lomas, miedo por mí mismo y miedo por el querido César que se había adelantado imprudentemente, pues iba solo, Emiliano acompañándome. Lo que tenía que suceder sucedió: César había tomado una ruta equivocada y por complacencia Emiliano lo siguió.

Cuando llegamos a la eminencia que precede a la mayor altura en que está la placa, nos encontramos con un desfiladero casi vertical: no había otro recurso que echarnos de espaldas y dejarnos rodar unos metros hacia abajo, amortiguando la velocidad con las manos y la ayuda de Dios; César, que ahí se había detenido a esperarnos detenido por la pendiente, se tiró el primero: salió mal parado de la aventura y me propinó un buen susto, pero se levantó rápidamente y casi corriendo abordó el pico final que nos quedaba a unos treinta metros de distancia: la ladera por ese lado es casi vertical.

Mi entusiasmo fue grande cuando me di cuenta de que estábamos casi en la meta: me deslicé con fortuna, seguí los pasos de César y comenzamos el duro escalamiento; iba ganando trabajosamente cada metro de altura, sujetando con las manos todo árbol, toda raíz, toda piedra que pudiera sostenerme, falto de respiración y con el corazón que no cabía en el pecho. Pasó por mi lado Emiliano, luego lo hizo José Tavárez; cuando llegué a la piedra final, por su lado oeste, encontré una pared totalmente vertical; los consejos de César desde la cima me condujeron por el mejor camino. Llegué a las 12:50 p.m.: ya lo habían hecho César primero, y Emiliano y José Tavárez después. Habíamos gastado 4 horas y 10 minutos.

Me tiré al suelo y jadeante contemplé el maravilloso espectáculo que se admira desde el firme de La Chorriosa. La cúspide consiste en un espacio de tres o cuatro metros de largo por dos o tres de ancho. Hacia el lado oriental tiene unos dos metros de alto, por donde debe abordarse; por los lados norte y oeste… las paredes son verticales con algunos cientos de metros de altura. Desde esta sin igual atalaya el Valle Nuevo aparece como una hondonada profunda, como un gigantesco cráter. En el suelo, a nuestros pies, estaban los restos de la torre de madera que se usa en los trabajos de triangulación, y en un poste de concreto la placa de bronce que existe en todos los picos de la República. La niebla ocultaba el cuadrante este y avanzaba rápidamente.

Además de escudriñar el paisaje, tenía que realizar la doble tarea de tomar los rumbos y fotografías: probablemente no habría tiempo para ambas. Puse la brújula en el suelo y pude tomar los siguientes rumbos rápidamente:

Monte Tina al oeste franco.

Alto de la Bandera: N-NO 330 grados.

Las Tres Cucharas: N-NO franco. Desde aquí aparecen como cuatro grandes monolitos, una de ellas presentando el correcto perfil de un indio acostado: juegos de la imaginación.

Río Arriba de Túbano al oeste franco.

San José de Ocoa o Maniel: S-SE franco.

Tetero de Mejía: S-SO 190 grados.

Sabanas de la Vuelta, de la Cruz y Amarilla al NO. Culo de Maco: S-SO 260 grados.

En ese momento llegaron el Dr. Bueno y Juan Antonio Tavárez. La niebla había ocultado ya gran parte del paisaje, siendo vana nuestra espera de que aclarara.

Comenzamos el descenso a las dos en punto. Tomó Emiliano esta vez la dirección correcta, descendimos por la parte este del picacho y tomamos luego dirección oeste, pero en esta ocasión faldeando el monte, lejos del peligroso caballete de la cima, por laderas molestas y cubiertas de pajón. Alegres y descendiendo continuamente, llegamos al campamento a las 4:30; habíamos deshecho el camino en dos horas y media. Encontramos unas cuantas batatas asadas: como habíamos desayunado a las ocho de la mañana, las engullimos glotonamente. El día iba a terminar con felicidad completa: las habichuelas se habían ablandado por completo gracias a una ebullición que había durado todo el día, y estaban listas a ser sazonadas; serían las primeras probadas durante el viaje.

Me fui al arroyo armado del termómetro y del jabón: el agua estaba en 11 grados centígrados como en la tarde anterior. Un poco tarde, con bastante neblina y la voluntad agotada por la dura jornada, me conformé con un baño de aseo y con introducir los pies en el agua durante un buen rato hasta sentir dolor.

Se asomó Juan Antonio Tavárez a la pequeña barranca del arroyo y me dijo: ¡Ah! ¡Se está dando Ud. un baño turco!

Aquello del baño turco con el agua tan fría me dejó medio pensativo y sin poder contestar. Me imagino que el joven compañero llama turco a todo baño que hace una limpieza a medias.

Cenamos como justos; cansados y con una suave brisa a 5 grados centígrados nos fuimos a las camas… y a roncar. Eso de roncar no es broma: con el frío se agrietan los labios y la membrana pituitaria, produciéndose secreción sanguinolenta y obstrucción nasal; esta obstrucción obliga a dormir con la boca abierta y de ahí ese roncar como lechones que podía oírse dentro de nuestras tiendas.

Para terminar la descripción de esta jornada y que pueda comprenderse la descripción de la cima del macizo de La Chorriosa, quiero advertir, que cuando digo piedras gigantescas que desbordan la arista de la loma, me refiero a piedras que tienen el tamaño de una casa de un piso unas veces, y el tamaño de una casa de dos pisos otras.

Lunes 27 de Diciembre de 1948

Amaneció en 0 grado pero en los platos llenos de agua no había hielo. Como todos los días, la sabana estaba cubierta de una espesa escarcha. El sol brillaba desde un cielo límpido, y la loma que limitaba el vallecito por el este estaba adornada con los pinos iluminados a contraluz, cuyas sombras la barreteaban, todo visto al través de una nubecilla que subía de la sabana congelada expuesta a los rayos del sol que ya calentaban.

Desayunamos bien, hicimos las cargas y partimos a las 9:45 de la mañana. Los Tavárez y César nos urgían a salir temprano. De ahí en adelante ese deseo de apresuramiento dominaría a mis compañeros, ese día pidiendo llegar pronto al Tina, una vez en el Tina deseando ir pronto al Alto de la Bandera, en el Alto de la Bandera ya, locos por estar en Santiago. Les explicaba que todo allí era bello y nuevo para nosotros, que debíamos saborearlo sin prisa, gozar cada segundo a plenitud. Allá en mis adentros les daba razón y los perdonaba: esa misma desesperación por cambiar de sitio se apoderaba de mí en anteriores excursiones con el Dr. Canela, y adivinaba hoy las molestias que con ello le ocasioné: ¿quién dijo que no se pagan deudas y pecados?

Deshicimos el mismo camino y a las 11 estábamos en la Sabana de la Vuelta, junto al rancho y al corral. Decidimos que los peones se dirigirían a las orillas del Nizao, en donde habrían de levantar el campamento y poner las habichuelas al fuego para que estuvieran listas para la cena de la noche. Nosotros seguiríamos hacia las Sabanas de la Cruz y Amarilla desde las cuales veríamos muy de cerca Las Tres Cucharas. Oí algunas opiniones en contrario: algunos querían bañarse en el Nizao y regresar inmediatamente hacia el Tina; otros encontraban innecesario hacer esta nueva jornada a pie.

Cuando llegamos a los confines de la Sabana de la Vuelta fue preciso dejar las monturas y seguir a pie. Mientras Emiliano y yo sujetábamos las cabalgaduras a los troncos de los pinos, los otros se alejaron rápidamente hacia el río, de tal modo que nuestras voces no tuvieron contestación. Emiliano y yo decidimos entonces seguir solos y a pie. Atravesamos un arroyo y alcanzamos inmediatamente la hermosísima Sabana de la Cruz; no cejaba en belleza a la de la Vuelta; de menor extensión, tiene en dirección norte, igual que la otra, la mole de Pajón Prieto, que constituye su mejor adorno. Seguimos un apagado sendero que la cruza para llegar a un bello cerro que veíamos al final. Una vez allí; gocé un espléndido panorama. Ese cerro divide la Sabana de la Cruz de la Sabana Amarilla que queda a sus pies, en dirección hacia el este más o menos. Desde ese lugar, la Sabana Amarilla presenta una vista incomparablemente bella: muy extensa, toda cubierta de pajón, rematada por otro elevado cerro en su parte oriental, muy pintoresco; a la derecha de esa elevación se veía bellísima La Chorriosa; a su izquierda, Las Tres Cucharas; entre esas dos lomas, una enorme hondonada, que es el cauce del Nizao al salir del Valle Nuevo para dirigirse al valle de Rancho Arriba. Fijé la brújula sobre una gran piedra y tomé los siguientes rumbos:

Alto de la Bandera: N-NO 340 grados.

Pajón Prieto: N-NE 20 grados.

Las Tres Cucharas: E-NE 80 grados.

Sabana Amarilla: E-SE 110 grados.

La Chorriosa: SE. El vértice en que está la placa: E-SE 130 grados.

Sabana de la Cruz: SO.

Bajamos, Emiliano delante y yo siguiéndole, tomamos el leve sendero y penetramos en la Sabana Amarilla, descendiendo con bastante inclinación. De cerca, encontramos que la sabana está surcada por infinidad de arroyuelos y sembrada de ciénagas. Caminamos durante una hora con el agua en los tobillos. Me enseñó Emiliano una vereda, por la que condujo al Primo Salvador Ortega y a sus demás compañeros en su exploración de las fuentes del Nizao; a la distancia, me indicó el lugar en que atravesaron La Chorriosa.

Llegamos a las dos en punto, después de una hora de caminar a paso largo al través de la sabana, al cerro en que termina ésta. Desde allí, el panorama es impresionante y magnífico: a nuestro frente, teníamos el cañón por el que se precipita el río Nizao en una serie de cataratas, entre La Chorriosa y Las Tres Cucharas. A nuestros pies, el cerro descendía con gran inclinación hacia el cañón, todo cubierto de pinos, por lo que no podíamos ver las aguas del río en la profunda hondonada. Estábamos en el límite oriental del Valle Nuevo: allí termina la más interesante región de nuestra tierra. En el horizonte, al través del cañón, veíamos una gran llanura, probablemente la de Rancho Arriba.

Leí el altímetro: marcaba 2165 metros. Fijé la brújula y obtuve un ángulo de 100 grados formado por las líneas que unían mis ojos con las cimas de La Chorriosa y de Las Tres Cucharas. El cañón del Nizao estaba al E-SE 120 grados.

Retrocedimos inmediatamente: para evitar las ciénagas, tomamos los cerros que bordean la sabana por el sur; allí la tierra estaba seca. El corazón protestaba en las subidas, pero la razón daba sus razones de peso, y así, seguimos de cerro en cerro, contentos de pisar en tierra dura, de poder apurar el paso y de sentir que los pies comenzaban a secarse y a calentarse. Llegamos a la Sabana de la Cruz a las 2:45, es decir, que gastamos solamente 45 minutos al regreso.

En el cerro que separa las dos sabanas encontré al Dr. Bueno y a César. Mirando al norte franco contemplamos la cima del Alto de la Bandera; a nuestra izquierda y al sur de dicho pico, estaban Los Mogoticos o Morritos; a nuestra derecha y al SE del mismo Alto de la Bandera reposaban pesadamente Las Tres Cucharas. Con estos datos me sería fácil determinar, una vez que estuviera en el Alto de la Bandera, si Las Dos Focas eran Los Mogoticos o Las Tres Cucharas.

Regresamos todos y llegamos a orillas del Nizao a las 5 de la tarde. Los peones se habían detenido, no en la orilla misma del río, sino en el firme de un gajo, un poco lejos. Este gajo, cubierto de pajón pero sin un solo pino, recibía sin protección la brisa fuerte y fría que soplaba sin cesar; el frío era insoportable. Encontramos una buena porción de papas sancochadas que devoramos, pues en todo el día nada habíamos comido. Las habichuelas, probadas por el Dr. Bueno, estaban blandas, listas a recibir la sal. Por voto unánime se resolvió trasladarnos al rancho, lugar más abrigado. Tocó a Emiliano la solemne tarea de transportar la paila de habichuelas sin volcarla; hicimos las cargas y después de unos minutos de marcha llegamos al rancho. Di a los peones los alimentos para la cena y levantamos presurosos las tiendas, dentro del rancho, pues ya anochecía. Leí el altímetro: marcaba 2195 metros.

Cenamos bien. El frío molestaba mucho: el termómetro marcaba 1 grado centígrado sobre cero. ¡A calzar las ropas de lana y a las camas! Oí en la tienda vecina los cuentos y chistes de rigor, y medio tiritando me quedé dormido. Esa noche el frío fue muy fuerte.

Martes 28 de Diciembre de 1948

Tuvimos un limpio y frío amanecer. Salí fuera de la tienda y fuera del rancho para gozar la deliciosa vista de la Sabana de la Vuelta cubierta de escarcha; inmensa sabana blanca a cuyo final el negro monolito de Pajón Prieto aparecía como silencioso y tétrico fantasma. El termómetro, colgado en la rama de un pino, marcaba 0 grado. A lo lejos, entre la escarcha, pastaban los mulos la menuda hierba que cubre las partes húmedas y cenagosas. Fui a dar los buenos días al Sultán, al Dr. Bueno quiero decir; el querido amigo estaba asténico, febril, con fuerte dolor en el tórax a lo largo de las inserciones del diafragma, roja la cara: tenía todo el cuadro de una fuerte gripe con ribetes de pleurodinia. Como nos gusta culpar a otros por nuestras desgracias, el Dr. Bueno atribuía su catarro a un contagio con Emiliano, quien tosía mucho y dormía en su misma tienda. El acusado se defendió, desde luego!, y nos hizo saber que había oído de labios del propio enfermo, que ya en Santiago sentía bastante malestar, que ocultó a los de su casa temeroso de que lo reconvinieran por la imprudencia.

A las 10:15 estábamos listos a partir, desayunados, tomadas algunas fotografías de la sabana, las cargas sobre las monturas. Volvimos por el camino de los días anteriores sin tropiezo, llegamos al camino del Maniel, seguimos su dirección sur, para llegar al arroyo de la Lechuguilla a la 1 p.m. Este arroyo, que nace de la loma de su mismo nombre, lo conocí en mi viaje anterior al Tina; tenía en esa época un buen caudal de agua sabrosa y fresca. En esta ocasión estaba seco, por la falta de lluvias. Unos metros cauce arriba tenía una poza de unos dos metros de largo, como enorme tinajón, con un pie de agua, estancada desde luego. Bajé a inspeccionarla, la probé, y la encontré limpia y de buen sabor; lo de buen sabor, tómese en su sentido literal, porque no era insípida como toca al agua potable. Emiliano nos aseguró que en diversas ocasiones había acampado en ese mismo lugar durante períodos de muchos días, bebiendo esa agua y cocinando con ella, sin que nunca hubiera surtido dañosos efectos. El Dr. Bueno protestó airadamente: entendió que lo habíamos engañado cuando pensamos que el arroyo estaría corriendo, no perdonando que no se le hubiera aconsejado llenar las tres cantimploras gigantes que llevábamos. En vano quisimos convencerlo de que el mal afectaba a todos por igual, y que se trataba tan sólo de uno de los tantos incidentes nimios que hay que sufrir en esta clase de excursiones. Inútil fue todo intento de convencerlo y contentarlo: indudablemente que el quebranto y el conocido efecto de las montañas, mordían la parte más delicada de sus nervios. Estos trastornos de la afectividad los hemos visto repetirse en todas nuestras excursiones: para provocarlos, causas hay que pesan sobre nuestro soma: falta de alimentos, escasez de oxígeno en la altura, exceso de ejercicio; otras proyectan su sombra sobre la sensibilidad: los mil contratiempos que se padecen día por día, la soledad, la ausencia de la madre, de los hijos, de la esposa inolvidable.

Decidimos, porque no había otra alternativa, acampar en la vecindad de la cañada, cerca del agua. Atravesamos el cauce seco, subimos una ligera cuesta y escogimos el lugar para levantar las tiendas; estábamos en las últimas estribaciones hacia el sur de la loma de la Lechuguilla. Buscar dos pedacitos de suelo cómodo para las tiendas fue tarea ardua; al fin, las acomodamos como pudimos, designando el mejor espacio para el Dr. Bueno. Se hizo fuego, se pusieron las pailas y se comenzó a cocinar. Hicimos un círculo junto al fogón pues la niebla y una brisa fría y tenaz comenzaban a enfriar y adormecer las manos. El calor, la conversación y la comida, animaron los espíritus.

Terminadas las labores del campamento, me invitó César a escalar los gajos que nos quedaban al norte para calentarnos un poco. Emprendimos la subida, y ya en la cima pude advertir que estábamos muy cerca de la cúspide de la Puerca Amarilla; me hizo César nueva invitación para llegar hasta ella, pero consultado el reloj eran las 5:15 de la tarde, hora impropia para toda empresa en la montaña. Encontré en ese lugar unas bellas florecillas amarillas, en diminutos corimbos, que recogí para el Dr. José de Js. Jiménez; resultaron de una especie rara que no había sido clasificada todavía por él a la hora de escribir esta reseña.

La temperatura era de 8 grados centígrados y la altura de 2345 metros. Nos acostamos temprano, con leve llovizna que llenaba de tristeza todos los corazones: esa noche no hubo cuentos ni chistes.

Hube de levantarme a las tres de la madrugada: jugada cruel de los ríñones! Había dejado de lloviznar y el cielo estaba limpio y estrellado. Un caballo relinchó repetidas veces al sentirme, despertaron los peones y escuché sus voces, temerosos de que hubiera alguna persona extraña en el campamento.

La madrugada está linda, les grité, y las estrellas afuera. Con esto les hacía saber que no había novedad.

Miércoles 29 de Diciembre de 1948

Había que madrugar si queríamos llegar a la cima del Tina antes que la niebla y poder admirar el bello e interesante panorama. Nos levantamos a las cinco de la madrugada con temperatura templada de 6 grados sobre cero. Hicimos un ligero desayuno y partimos a las 6:45. Nos dio profunda pena dejar al Dr. Bueno en su tienda, privado de la ascensión al Tina que no conocía, molestado por la gripe.

Seguimos el camino del Maniel, descendimos a una cañada seca y comenzamos a ascender hasta llegar a la Cabeza de la Puerca Amarilla a las 7:05, altura de 2380 metros. Desde ese punto veíamos muy cerca el Monte Tina al O-SO 250 grados, con su gemelo los Pajones Blancos a la izquierda.

Abandonamos el camino del Maniel para tomar el sendero que habría de llevarnos al Tina. A las 7:15 llegamos a la bella sabana que me causó tan honda emoción en mi viaje anterior, la que describí como rodeada por lomas en forma de semiesferas. Supe esta vez por Emiliano que se trataba de una de las que forman parte de los Vallecitos de Carlos. Como en la otra ocasión, penetraba el sol, formando una amplia y brillante banda iluminada, todo en ligera penumbra a su alrededor. Al este le quedaba la Puerca Amarilla; al norte, el Alto de los Vallecitos de Carlos; al oeste, el Tina y los Pajones Blancos; al sur, un cerro de baja altura. Todas esas eminencias tienen la forma de gigantescas semiesferas, formando un conjunto que llena de admiración.

A las 7:25 llegamos al final de la última sabana de los Vallecitos de Carlos, en donde existía un rancho que se quemó durante un gran incendio que tuvo lugar en esos parajes el año pasado: estábamos junto a las faldas del Tina. Sin parar lo abordamos, llegando yo a la cima a las 8:25; José Tavárez había llegado antes, seguido luego por Juan Antonio y César, auxiliados por la gran expansión de sus pulmones juveniles. Gasté cinco minutos menos que en mi anterior ascensión.

La otra vez que estuve en el Tina la niebla nos rodeaba totalmente, y nada pude ver. Hoy, la niebla se había corrido por el cuadrante norte ocultándolo, y presurosa comenzaba a cubrir también, ya muy cerca de nosotros, el cuadrante este. Se veían solamente y con magnífica visibilidad, los cuadrantes sur y oeste: pero eran suficientes para dejarnos atónitos.

Hacia el S-SE 165 grados, brillaban las aguas de las bahías de las Calderas y de Ocoa; como lanzas azuladas que penetraban en las entrañas del mar, se veían las puntas Salinas y de Ocoa. Más allá, la superficie inmensa del mar que se esfumaba en el horizonte entre leve neblina.

Al S-SO 200 grados, la bahía de Puerto Viejo.

Al O-SO 265 grados, veíamos claramente la cuenca del río Las Cuevas.

Al oeste casi franco 275 grados, un pueblecito con su iglesia, que nos informó Emiliano tratarse de Los Guanitos. Este poblado lo tomamos por San Juan de la Maguana el Dr. Canela y yo cuando estuvimos en el Alto de la Bandera con los Alpinos de La Vega en 1945. Con esto queda subsanado el error.

Al O-NO 295 grados, distinguimos las lomas que quedan al este de San Juan de la Maguana y que lo ocultaban a nuestras miradas.

En mi viaje anterior el Dr. Canela tomó los siguientes rumbos con una brújula de agrimensor:

Alto de la Bandera: NE 65° 15’

Pajón Prieto: NE, 86° 45

Las Tres Cucharas: SE, 85°

Tetero de Mejía: SE, 28° 15’.

La niebla no permitió tomar otros rumbos en esa ocasión.

Tomé algunas fotografías y leí el altímetro: marcaba 2555 metros. Aquella marca me puso triste. El Dr. Canela obtuvo 2744 metros después de varios días de observación con el Dr. Juan Bautista Pérez en 1923 y usando el barómetro de mercurio tipo Fortin. En años recientes el Ingeniero Casimiro Gómez obtuvo 2700 metros, altura que figura en muestro mapa oficial confeccionado por el citado ingeniero.

Una de dos: o estábamos en un momento de baja presión, o el altímetro era inexacto. El futuro me diría que la primera hipótesis era la cierta.

A las 10:45 comenzamos a descender, llegando al campamento de la Lechuguilla a las 12 m. La comida está al fuego con las habichuelas a medio ablandar. Para regocijo de todos el Dr. Bueno estaba levantado, aunque con un poco de fiebre.

La niebla era tan espesa que equivalía a una llovizna, con brisa fría y cortante. Agotados los objetivos, todos ansiábamos salir de tan inhospitalario; sitio. Así, en cuanto comimos nos dimos a la tarea de hacer las cargas, partiendo hacia la Sabana Alta con el propósito de dormir esa noche bajo la Piedra de Manuel. En el camino arreciaron la niebla y el frío. Cuando caminamos se soporta bien el frío, pero cuando estamos inmóviles sobre la montura se hace insoportable. Tuve que ponerme un saco impermeable con lo que me calenté un poco, pero las manos, descubiertas, estaban frías e insensibles.

Llegamos a la Sabana de los Robles al tiempo que la niebla desaparecía; con el sol la temperatura se templaba y se hacía agradable. Al pasar el pequeño arroyo se repitieron las quejas del Dr. Bueno por la falta de agua del día anterior. Hizo llenar las cantimploras y como nadie osó molestarlo con réplicas importunas realizó una saludable descarga de su tensión nerviosa. Al cruzar la sabana encontramos una manada de reses: dos toros combatían corajudamente. Dominicanos de pura cepa, el grupo se dividió inmediatamente en dos partidos, uno que apostaba al negro y otro al manchado; el negro, vanidoso, hizo galas de fuerza poniendo en fuga al acobardado rival: todo, a la vista de las hembras lustrosas, causa probable de algún triángulo amoroso que produjo el choque.

De ahí en adelante el camino se hizo delicioso, bien conocido por nosotros y agradablemente calentado por el sol. En algunas ocasiones me preguntaron si faltaba mucho para llegar a la Sabana Alta, sabana que está a las faldas del pico del mismo nombre; como contestara que estábamos muy cerca ya, el Dr. Bueno, malhumorado, me dijo que siempre contestaba igual y que la sabana nunca aparecía: ésa iba a ser su última andanada; en lo adelante fue el mismo compañero de siempre, el primero en la caballerosidad, en el trabajo, en la lucidez y… en la elegancia y la pulcritud.

Llegamos a la Sabana Alta ya de noche, con mucho frío y el suelo mojado por la llovizna. Pasamos por la fuente prístina del río Nizao y seguimos de largo hacia la Piedra de Manuel, refugio providencial del caminante. Encontramos a los peones, pero antes de iniciar una pregunta llegaban a refugiarse bajo la piedra los Doctores Canela y Ramón Vásquez: todo fue entonces abrazos y alegría! Saludé al Lcdo. Amiro Pérez, rebujado en un abrigo de lana que le cubría hasta las rodillas, cubierta la cabeza ilustre por espesa cachucha; al jovencito Rafael Vásquez Moya, de 15 años de edad, hijo del Dr. Vásquez; abracé a varios peones que eran viejos amigos míos: allí estaban Ludovino y Fabián Santos Delgado, compañeros de grata recordación.

No había tiempo que perder pues estábamos en plena noche. Con un poco de trabajo levantamos la tienda pequeña para proteger lo mejor que se pudiera al Dr. Bueno que seguía febril. Los demás dormiríamos bajo la piedra, recibiendo la brisa fría y húmeda, pero sobre un grueso y blando lecho de pajón. Tendimos las frazadas, pusimos sobre ellas las prendas de lana para dormir y colgamos de un pino que está en la boca de la piedra nuestra linterna de petróleo, prenda que nunca había visto brillar la Piedra de Manuel. El Dr. Canela odia el petróleo, que todo lo ensucia con su contacto en las excursiones. Así, antes de que saliera de su asombro, le expliqué que había llevado mucho de ese líquido en botellas bien tapadas y acomodadas dentro de una lata, con lo que había evitado todo inconveniente. Nada me contestó, de tal modo que aún ignoro si habrá hecho las paces con el odiado combustible; seguro estoy, sin embargo, que apreciaría en lo que vale dormir en un sitio tan rudo acompañados por una luz amiga.

Terminadas las camas, cosa primordial en tales ocasiones, dimos a los peones los alimentos para la cena, que fue ligera, ya que habíamos comido al medio día. Comer tres veces al día es lujo imperdonable que choca con la cantidad de comida que va medida para los días que durará la excursión: un desayuno y una comida en la tarde es cuanto se necesita… para sentirse débil y descarnado cuando regresamos a nuestra casa.

Los que han dormido bajo el techo inclinado de la Piedra de Manuel, azotados por la brisa fría del valle, saben muy bien que acabar de cenar y esconderse bajo las frazadas son actos simultáneos; así lo hicimos, pero la luz de la linterna invitaba a la amena charla.

Salieron a relucir los incidentes que habían sufrido los dos grupos durante sus días de excursión, con sus ribetes cómicos unas veces, dramáticos otras. Luego… comenzaron los cuentos, chistes y adivinanzas de rigor. Unos hablaban cubiertos de pies a cabeza por las frazadas, otros mirando las estrellas. Como sobre mi cabeza llovían cuatro frazadas, no pude saber cuáles eran los héroes que dormían con ella descubierta, cuyos nombres hubiera querido recoger amante la Historia.

Rafael Vásquez Moya, ya a la temprana edad de sus 15 años, ganó un primer campeonato: por cada cuento de cualquiera de nosotros brotaban diez de sus labios juveniles; tuvo el primer puesto por la cantidad y por la calidad. A la hora de las adivinanzas y de los chistes silenció a todos; sólo Emiliano, bajo aparejos, sacos de henequén y sudadores, desde la tienda del Dr. Bueno, osó lanzar al aire algunas adivinanzas que fueron indescifrables. Hice algunos cuentos con poco éxito; Amiro, uno o dos; el Dr. Vásquez a veces dejaba escuchar su discreta risa; el Dr. Canela… ni eso, absorto probablemente en el recuerdo de los instantes en que la Polar, Sirio y Canopus cruzaron los hilos de su tránsito durante las últimas noches de observaciones astronómicas. Para ser justo, debo confesar que por culpa mía el joven Juan Antonio Tavárez no terció en la competencia de cuentos y chistes; le puse un bozal, temeroso del calibre y color de sus chistes en presencia de Amiro y del hijito del Dr. Vásquez. A veces Rafael subía el color de sus cuentos y entonces Juan Antonio se revolvía bajo sus frazadas, como queriéndome decir que a esas alturas podría él terciar, pero le apretaba más el bozal a cada instante; así pudo ganar Rafael sin seria competencia. La charla se fue consumiendo lentamente como un cirio, y sin que nadie diera las buenas noches, nos pusimos a roncar como inocentes criaturas.

Jueves 30 de Diciembre de 1948

Nos levantamos a las 5 de la madrugada: con el Dr. Canela no se puede remolonear. Hizo levantar a los peones para que hicieran fuego y pusieran las pailas: al fondo de éstas cayeron plátanos y batatas partidas en cuatro con la cáscara sin lavar. El agua, teñida por la tierra de las batatas, se tornó negruzca. César y el Dr. Bueno miraban alternativamente hacia la paila y hacia mí.

—Amigo César, le dije, y Ud. que se quejaba a veces de las manos de Emiliano.

Colaron café. Vi tan hermosas y repletas las pailas del Dr. Canela que entregué a Emiliano tan sólo un poco de jengibre para una infusión. Todavía oscuro, di un pequeño paseo por la sabana con el Dr. Canela, que el tiempo siempre nos es escaso para tanta cosa interesante que tenemos que comentar. Convinimos en que yo subiría primero a la cima del Pico de la Sabana Alta para hacer observaciones con el altímetro cada 15 minutos; él se quedaría en la Piedra de Manuel para hacerlas a las mismas horas.

Llegó la hora del desayuno y los del grupo del Dr. Canela repletaron los estómagos. Olvidaron invitarnos o pensaron que haríamos desayuno a nuestro turno. De todos modos, eran las 7:25 de la mañana y había que comenzar inmediatamente la ascensión del pico. Con el estómago virgen todavía, me tercié la cámara fotográfica y el altímetro, al tiempo que invitaba al Dr. Bueno a partir.

Cuando los caballos se resisten se paran en las dos patas de atrás: cuando lo hace un hombre no sé bien en cuántas se para: lo cierto es que el Dr. Bueno, muy caracterizado, me dijo:

—Dr. Lithgow, estoy en ayunas, y no voy a subir al pico con el estómago vacío.

Partí rápidamente seguido por José Tavárez y el joven Rafael Vásquez. Apenas oí decir al Dr. Canela:

—Denle mi desayuno al Dr. Bueno y háganme otro.

Llegué a la cima a las 8. Allí encontré la placa puesta por los Doctores Canela y Vásquez en el 1923. Puse el altímetro sobre una de las grandes piedras que coronan el pico y obtuve las siguientes marcas:

8:05 a.m.: 2560 metros.

8:20 a.m.: 2565 metros.

8:35 a.m.: 2570 metros.

8:50 a.m.: 2570 metros.

9:05 a.m.: 2570 metros.

9:20 a.m.: 2575 metros.

9:35 a.m.: 2575 metros.

9:50 a.m.: 2575 metros.

En la placa fijada en la misma piedra se leía:

Pico del Valle Nuevo

Presión: 557 mm, igual a 22.33 pulgadas.

Altura: 8440 pies, igual a 2573 metros

Hipsómetro: 91° 54’ igual a 557.5 milímetros.

Dres. Vásquez y Raymond, Vicente Ureña R. y Miguel Canela L.

28-12-23

Mi altímetro marcaba, pues, una cifra igual a la indicada en la placa. Sin embargo, el Dr. Canela me ha dicho que ese pico tiene una altura igual a la del Tina, es decir, unos 2740 más o menos, explicando su error de 1923 por no haber tenido en cuenta la temperatura. Mi altímetro había dado una altura igual para los dos picos, pero con 200 metros menos de lo correcto.

Observando la presión en Santiago con el mismo aneroide, durante la mañana, el medio día y la tarde, he encontrado presiones límites de 100 y 195 metros. Si en la llanura he registrado diferencias de 95 metros en el mismo lugar, nada tiene de excepcional que en la cima de un monte de esta altura haya variaciones de presión que correspondan a 200 metros. Una vez más, es preciso convencerse de lo aproximada que es la altura marcada por los aneroides, cuando no se hacen las correcciones de lugar teniendo en cuenta las presiones medias de toda la isla a la misma hora de la observación.

Orienté la brújula y tomé los siguientes rumbos:

Diego de Ocampo: N-NO 350 grados.

La Rusilla: O-NO 295 grados.

Pico Trujillo: O-NO 280 grados.

Culo de Maco: O-NO 280 grados.

Pico prominente junto a las casas del Generalísimo: oeste franco.

La Lechuguilla: O-SO 230 grados.

Tina y Puerca Amarilla: desde ese punto los dos picos se cubren al SO franco.

Loma del Rosal: Sur franco.

Tetero de Mejía: S-SE 165 grados.

La Chorriosa: SE franco.

Pajón Prieto: E-SE 115 grados.

Alto de la Bandera: Este franco.

Comencé el descenso hacia la Piedra de Manuel; iniciado éste, encontré a los Doctores Canela, Bueno y Vásquez que llegaban ya a la cima que yo abandonaba. El Dr. Vásquez me obsequió con una tabla de chocolate y un buen pedazo de dulce de leche: rellenaría luego con agua de las fuentes del Nizao, y esperaría la cena al anochecer. Me urgió el Dr. Canela a que hiciera una marcha forzada hacia el Alto de la Bandera para hacer observaciones de altimetría desde las 12 m. hasta las 2 p.m., de media hora en media hora. Él se quedaría en la cima del pico de la Sabana Alta para las observaciones a las mismas horas con dos aneroides Naudet iguales al mío y con el Fortín.

Llegué a la Piedra de Manuel a las 10:45 a.m. y partí para el Alto de la Bandera al instante. César, Juan Antonio y los peones habían partido desde las 8. Conozco el camino perfectamente, pero el miedo de perderme me impide caminar sin práctico. Pedí a Fabián que me acompañara, siguiéndonos José Tavárez. Salimos a paso largo; en uno de los gajos más empinados, José me pidió que paráramos un momento. Volví la cara desde mi montura para sorprenderme con la palidez cadavérica de José, presa además de fuerte disnea. Me tiré de la cabalgadura y lo hice sentarse a reposar, temiendo un colapso. Pasados unos minutos todo entró en orden. Seguimos, siempre a paso largo, llegando a la cima del Alto de la Bandera a las 11:35 a.m., es decir, después de 50 minutos de buena marcha.

Allá encontramos a César, a Juan Antonio y a los peones. Recorrimos la cúspide, encontrándonos con una reciente tala que no dejó ni un solo pino, todo por necesidad de los trabajos de triangulación. Ahora el panorama que se divisa es más abierto y extenso, viéndose muy bien los picos de Pajón Prieto, Las Dos Focas y La Chorriosa.

Puse el altímetro en lugar adecuado para las lecturas, que fueron las siguientes:

12:00m.: 2740 metros.

12:30 p.m.: 2740 metros.

1:00 p.m.: 2745 metros.

1:30 p.m.: 2745 metros.

2:00 p.m.: 2748 metros.

Tomé el rumbo de La Chorriosa, que resultó S-SE 160 grados; Las Dos Focas quedaban al S-SE 150 grados. No había dudas de que Las Dos Focas son las mismas Tres Cucharas, toda vez que los Mogoticos o Morritos quedan al sur franco; no se ven, ocultos por una loma que teníamos al frente. Habíamos obtenido otro dato que nos interesaba, uno de los motivos de la presente excursión.

Eran las dos y unos minutos de la tarde y la brisa seguía fría y continua; era imposible permanecer largo rato en la pelada cúspide, viéndonos obligados a recorrer de tiempo en tiempo al fogón, en donde se ablandaban las habichuelas. En mis viajes anteriores nunca había sentido tanto frío y era la primera vez que acudía a la fogata bajo un sol brillante.

Veíamos con curiosidad una línea horizontal hacia el este; al principio creí que eran nubes, pero luego nos dimos cuenta de que era el mar, probablemente allá por las costas del Seibo. Cuando al día siguiente hablé con el Dr. Canela, supe que también lo había descubierto por primera vez, a pesar de sus reiteradas ascensiones a este pico.

Como a las tres de la tarde comenzaron a formarse unas nubes muy negras en el lejano horizonte del cuadrante suroeste; su negro profundo y las líneas rectas que las limitaban por encima y por debajo, fueron motivos de placentera admiración. Luego, lentamente, apareció una coloración amarilla debajo de la negra nube; el espacio amarillo fue adquiriendo brillo hasta ponerse deslumbrante como un espejo: era de enorme extensión. Aumentó la visibilidad hasta que el espacio adquirió la transparencia del cristal, viendo entonces con profunda emoción que en mitad de esa superficie espejeante y amarilla existía una extensión negra, larga y fina.

Orientamos el mapa correctamente y en esa dirección, O-SO, aparecía el lago Enriquillo con su prisionera, la Isla Cabritos. Brillaban también los otros lagos y lagunas de esa región: laguna de Rincón, laguna del Limón y lago del Fondo.

Durante una hora, extasiados, no pudimos separar nuestras miradas de esa visión encantadora. Poco a poco disminuyó la transparencia del espacio, perdió el brillo la superficie del agua adquiriendo un tinte cada vez más pálido, hasta desaparecer. En tanto, la faja de nubes negras permanecía inmóvil sin haber sufrido la más ligera deformación, como si ellas, desde arriba, estuvieran también arrobadas con el espléndido panorama.

Consultamos al Dr. Canela, al día siguiente, acerca de este impresionante hallazgo. Opinó que el lago Enriquillo no podía verse desde ese sitio, toda vez que está bajo el nivel del mar, entre lomas. Desde entonces quedó mi curiosidad expuesta a todas las tempestades. Ansiaba ir al lago, y en un día de excepcional transparencia mirar hacia el E-NE, dirección en que deberían verse los picos del Valle Nuevo. ¿Cómo realizar ese deseo?; en mi mente vivía desde hacía muchos años, prisionero entre rejas de imposibilidad. Envejecido, ese recuerdo no forcejeaba ya por subir a la conciencia. Ahora, clamoroso, se presentaba de nuevo atormentador y obsesionante.

Atropellemos el orden de las fechas, y hagamos un paréntesis. Dieciséis días después de regresar de esta excursión, volvía de La Vega un domingo de brillante mañana. En la calle Presidente Trujillo de Santiago y en dirección contraria se acercaba el Dr. Rafael González Massenet en su automóvil. Hizo detener el carro en que yo iba, invitándome a subir al suyo: deseaba conducirme a mi casa y hacerme una invitación. Me propuso que saliéramos cuatro días después, el 20 del mes de enero que corría, a una larga excursión: Monte Cristi, Carretera Internacional, Elías Pina, San Juan de la Maguana, Barahona, Lago Enriquillo, Jimaní, Azua y regresar por Ciudad Trujillo.

Qué suerte la mía al tener en buen estado el corazón! Fue tan grande el vuelco de ese noble músculo, que si hubiera tenido la más ligera lesión en sus fibras se habría detenido, agobiado por la emoción.

Realizamos la excursión. Una vez a orillas del lago Enriquillo salté ágil y corrí hacia su orilla; puse la brújula en la arena húmeda y salobre, orienté la rosa de los vientos, y casi trémulo miré hacia el E-NE: allá, entre nubes y tocando el cielo, divisé unas cumbres esfumadas y altísimas. Corrí la mirada por el amplio panorama. Hacia el sur y a mi derecha estaba la Sierra del Bahoruco; al norte y a mi izquierda la Sierra de Neiba. Muy alejadas por el este, convergían hacia el oeste, hasta aprisionar entre sus masas azules las aguas verdes del lago Enriquillo. Formaban un embudo: en la parte estrecha estaba yo; en la ancha, los picos coronados de niebla; entre ellos y yo, nada que detuviera la atónita mirada. Desde entonces quedé convencido de que fueron los lagos de esa región las superficies amarillas y brillantes que me deslumbraron aquella tarde fría en la cumbre del Alto de la Bandera.

Volvamos ahora de nuevo a la cima de ese pico. Muy entrada la tarde llegó el Dr. Bueno. Las habichuelas estaban blandas. Montamos otra paila y en ella se puso el arroz. Ya casi de noche desayunamos… y comimos y cenamos, todo en una sola vez. Nada había comido hasta esa hora, pero cómo pensar en ello con las emociones del día!